Annäherung an das Phänomen Wissenschaft

Grundsätzlich ist die Führungsarbeit in öffentlichen Hochschulen stark von wissenschaftsbezogener Überzeugungsarbeit geprägt. Dabei ist es in kleineren Hochschulen häufig nicht so schwierig eine gemeinsame Strategie zu erarbeiten bzw. gemeinsam aktiv zu agieren.

Von besonderer Komplexität, die die Hochschulleitungen regelmäßig in besonderem Maße herausfordern und oder belasten, ist die Führungssituation in größeren und großen Universitäten geprägt.

Führungsarbeit ist gerade in der Universität häufig ein zweischneidiges Schwert; vgl. Marettek 2016, Steuerungsprobleme großer Universitäten in Zeiten der Exzellenzinitiative, S. 29.

So können beispielsweise ehrgeizige Vorgaben der Hochschulleitung im Hinblick auf bestimmte Exzellenzziele – wenn sie nicht zuvor dialogisch mit den Betroffenen abgestimmt wurden – schnell einen negativen bzw. demotivierenden Effekt aus Sicht der betroffenen Wissenschaftler haben! Hintergrund dieser Feststellung ist die dominante intrinsische Motivation im historisch gewachsenen Berufsbild des Wissenschaftlers bzw. Professors.

Auch die empirischen Befunde – z.B. aus dem von Dr. Marettek geleiteten PwC-Projekt „Steuerungsprobleme großer Universitäten in Zeiten der Exzellenzinitiative“ – sind da ganz eindeutig: Hier waren sich auch praktisch alle interviewten universitären Führungskräfte einig: Echte Exzellenz kann nur zusammen mit den Wissenschaftlern erreicht werden – also im Wege dialogischer Kommunikationsprozesse „auf Augenhöhe“ mit den betroffenen Wissenschaftlern; vgl. Marettek 2016, Steuerungsprobleme großer Universitäten in Zeiten der Exzellenzinitiative, S.22ff. und 29..

Bedeutung der Freiräume für die angestrebte Exzellenz

Die Freiheit eines jeden Wissenschaftlers, sich selbst die wissenschaftlichen Ziele zu setzen, ist in Deutschland grundgesetzlich geschützt. Die Freiräume der Wissenschaftler sind aber nicht nur eine rechtliche Rahmenbedingung mit Verfassungsrang, sondern die Freiräume sind auch aus Führungssicht in gewisser Weise notwendig, damit kreative Innovationen überhaupt gelingen können, wie es auch in der Innovationsforschung belegt wird.

Die intrinsische Motivation der einzelnen Wissenschaftler zu überdurchschnittlicher Forschung, Lehre und Nachwuchsförderung sollte daher auch aus Sicht der universitären Führungskräfte als ein vorrangig schützenswertes Gut angesehen werden!

Führungsarbeit als Forschungsgegenstand

Bei der Analyse des universitären Führungshandelns kommt es unseres Erachtens besonders auf die Qualität der psychologischen Fundierung an – was mit den Begriffen „Führungsarbeit“ bzw. „Führungshandeln“ verstanden wird. Daher wird schon an dieser Stelle klargestellt, dass hier keine Übertragung der weitverbreiteten Ansätze des NPM angestrebt wird. Vielmehr werden die NPM-Ansätze, die sich in Teilen als psychologisch nicht fundiert genug erwiesen haben, durch ein phänomenologisches Verständnis des Begriffs „öffentliches Management“ ersetzt: Die Begriffe „Führungsarbeit“, „Führungshandeln“ und „Management“ werden hier synonym verwendet, um das empirisch feststellbare Phänomen (= das, was z. B. Hochschulleitungen tun) zu beschreiben; vgl. Marettek 2016, Steuerungsprobleme großer Universitäten in Zeiten der Exzellenzinitiative, S.29ff.

Das, was universitäre Führungskräfte tun – also die universitäre Praxis –, ist der Forschungsgegenstand; in der Sprachwelt der Managementlehre verwendet man den Begriff „Steuerungsprobleme“. Auch wenn die praktische Handlungswelt eines Universitätsleiters als Forschungsgegenstand natürlich hochkomplex ist (und komplexer ist als die der

wissenschaftlichen Aussagensysteme), sollte gute Forschung unseres Erachtens trotzdem versuchen, der praktischen Realität so weit wie möglich ideologiefrei gerecht zu werden.

Zu wissenschaftstheoretische Fundierung.

Bedeutung des jeweiligen Hochschulrechts und der Organisationsstrukturen

Das, was universitäre Führungskräfte in der Praxis tun, hängt streng genommen natürlich von den jeweiligen landesrechtlichen Vorgaben und den entsprechenden organisatorischen Strukturen ab. Zum Ende des vorstehenden empirischen Projekts wurde dennoch die Arbeitshypothese formuliert (Auffassung des Verfassers), dass die landesrechtlichen Unterschiede für das Führungshandeln der Universitätsleitungen – im Vergleich zu den als typisch erkannten Gesetzmäßigkeiten der historisch gewachsenen deutschen Universität – eher von nachrangiger Bedeutung sind. In der Praxis ist zusätzlich insbesondere auf die Bedeutung der im Fall der jeweiligen Führungskraft real existierenden Beziehungsgeflechte hinzuweisen.

Zum Führungsbegriff und den Grundsätzen.

Einfluss der Beziehungen zwischen unterschiedlichen Persönlichkeiten

Nach dem hier vertretenen beziehungsorientierten Führungs- bzw. Managementverständnis kommt es im Ergebnis – vereinfachend gesagt – insbesondere auf die Qualität der jeweiligen menschlichen Beziehungen an. So hat zum Beispiel jedes Mitglied der Universitätsleitung ein ganz spezifisches Beziehungsgeflecht, das im Zuge seines Berufslebens zu ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten entstanden ist: Beziehungen zu vielleicht 80 bis 500 unterschiedlichen Menschen – von Dekanen über deren Sekretariate (vielleicht weil er/sie leitendes Mitglied im Personalrat ist) bis hin zu ganz vielen Professorinnen und Professoren – und natürlich zu seinen eigenen Mitarbeitern, wie persönlichen Referenten usw.

Der Wissenschaftsrat hat in seinen „Empfehlungen zur Hochschulgovernance“ vom 19.10.2018 allgemeine Hinweise zu allen Rollen, Ämtern und Gremien der Hochschulen sowie zu den „Kriterien guter Governance“ gegeben (S. 8ff.).

„Diese Kriterien können z. B. die Ausgestaltung von Grundordnungen oder Prozessen innerhalb der Hochschule anleiten. Nicht allen Kriterien kann immer gleichermaßen genügt werden, oft muss eine Abwägung zwischen ihnen stattfinden. Die aus Sicht des Wissenschaftsrates am stärksten zu gewichtenden Kriterien sind Entschlussfähigkeit, Gewährleistung von Autonomie sowie Legitimität und Akzeptanz: In der Hochschule muss es möglich sein, in begrenzten Zeiträumen zu guten Entscheidungen zu gelangen, welche sich nicht auf Minimalkonsense beschränken. Außerdem müssen diese Entscheidungen von den Angehörigen der Hochschule inhaltlich geteilt und umgesetzt werden und ihre Wissenschaftsfreiheit respektieren.“

Nach der hier vertretenen Auffassung ist der zitierte Text des Wissenschaftsrats eine interessante Zusammenfassung der Ist-Situation der schwierigen Führungssituationen in öffentlichen Hochschulen und für Neulinge des deutschen Wissenschaftssystems durchaus zu empfehlen. Anders als der Titel annehmen lässt, dürften aber Hochschulpraktiker kaum neuartige Hinweise erhalten, mit welcher Einstellung Führungsprobleme gelöst werden können.

Der inhaltliche Kern der Wissenschaftsratsempfehlungen (S.9-10) dürfte durch folgende Formulierungen zusammengefasst werden können:

„Der Wissenschaftsrat unterscheidet zwischen kollegialer Selbstorganisation (Akteure stimmen ihre Handlungen ad hoc und unter Bezug auf geteilte Werte und Normen ab), Wettbewerb (Ressourcen werden nach bekannten und verbindlichen Leistungskriterien verteilt), Verhandlung (Akteure versuchen, im Aushandlungsprozess ihren Inte-ressen Geltung zu verschaffen und zu verbindlichen Vereinbarungen zu gelangen) und Hierarchie (eine kleine Gruppe von Akteuren trifft verbindliche Entscheidungen, die für viele Betroffene Geltung beanspruchen). (…)

Bei strategischen Fragen, die auch die Verteilung von Ressourcen berühren, sind vor allem die Modi Hierarchie und Verhandlung sinnvoll auszutarieren, doch können auch hier wettbewerbliche Elemente herangezogen werden.“

Wie die Zitate des Wissenschaftsrats zeigen, werden hier Begriff der Governance-Forschung nebeneinander gestellt, die inhaltlich sicherlich unbestritten gelten. Die psychologisch angemessene Einstellung eines Hochschulleiters angesichts des historisch gewachsenen Hochschulkultur mit dem Nebeneinander von

- kollegialer Selbstorganisation (dominierend in Deutschland)

- Wettbewerb (meist beschränkt auf finanzielle Anreize)

- Verhandlung und

- Hierarchie

ist jedoch im Text des Wissenschaftsrats soweit ersichtlich leider nicht zu finden. Bedauerlich ist damit, dass in der Wissenschaftsratsstellungnahme die Perspektive der empirischen Managementforschung weitgehend fehlt, wie sie u.a. der Kanadier Henry Mintzberg entwickelt hatte, vgl. Henry Mintzberg 1979, The Structuring of Organizations, S.348ff.; Mintzberg (1983): Structure in Fives, S.189ff. der Hochschulen den Begriff der Expertenorganisationen prägte (daher kann nur glaubwürdige Überzeugungsarbeit zu konstruktiven Veränderungen führen). Für Deutschland ist Ada Pellert 1999, Die Universität als Organisation. Die Kunst, Experten zu managen. Wien/ Köln/ Graz, S.13 und insbesondere auf die CHE-Studie 140 von Christian Berthold, Britta Behm und Mona Daghestani aus dem Jahr 2011 zu verweisen, die nicht nur Mintzberg umfassend zitiert, sondern eigene empirischen Befragungen auswertet und zu folgenden Ergebnissen kommt (S.83, Hervorhebungen vom FIDES-Team):

„Wenn man dann nachfragt, welche Kompetenzen es im Detail sind, auf die es vermehrt in der Führungsrolle auf der Leitungsebene ankommt, dann wird die Hitliste ganz dominant angeführt vom Kommunikationsvermögen, wozu dann fast immer auch gleich die Überzeugungskraft gezählt wird. Dieser Punkt der Kommunikation zog sich ohnehin über alle Interviews und alle Themenbereiche wie ein roter Faden. Hochschulen sind Orte der Kommunikation und der Argumentation, hierarchische Entscheidungen können hier nur vereinzelt und nur für kurze Zeit weiterhelfen. Die ständige überzeugende Vermittlung des Gesamtzusammenhangs gegenüber möglichst vielen Hochschulmitgliedern, aber auch nach außen, kann unangefochten als der zentrale Erfolgsfaktor für das strategische Hochschulmanagement angesehen werden.“

Zu praktisch denselben empirischen Ergebnissen kam das PwC-Hochschulteam im mehrjährigen Forschungsprojekt 2013-2016, in dem gemeinsam mit Prof. Nida-Rümelin zwei Interviewreihen in 17 Rektoraten deutscher Universitäten sowie zwei Expertenkolloquien nach den Grundsätzen der empirischen Managementforschung durchgeführt wurden. Ergebnis war das Buch Marettek 2016, Steuerungsprobleme großer Universitäten in Zeiten der Exzellenzinitiative, aus dem im Folgenden weiter zitiert wird (schade dass weder Mintzberg 1979, Berthold 2011 noch Marettek 2016 vom Wissenschaftsrat 2018 zitiert werden).

Fall 1: Ablehnung eines universitätsinternen Förderantrags

Die Präsidentin der Beispieluniversität muss den Antrag auf Förderung eines Forschungsprojekts eines Instituts aus sachlichen Gründen ablehnen (weil die Frist des speziellen Förderfonds des Präsidiums unwiderlegbar abgelaufen ist). Im Beispiel seien die beiden Hauptantragsteller zwei benachbarte Lehrstuhlinhaber A und B, beides Professoren des Instituts für Volkswirtschaftslehre. Die Reaktionen der beiden Lehrstuhlinhaber fallen jedoch im Beispielfall völlig unterschiedlich aus (Annahme):

Während A die Entscheidung ohne Probleme hinnimmt (und eine vertrauensvolle Beziehung zur Präsidentin behält), strengt B einen Prozess vor dem Verwaltungsgericht an (und entwickelt sich möglicherweise über Jahre zu einem erklärten Gegner der Präsidentin).

Hintergründe im Fall 1

Die Beziehung der Präsidentin zu A basiert im Beispielfall auf einer langjährigen persönlichen Freundschaft, bei der das Vertrauen zwischen den beiden Menschen auch durch derartige Führungssituationen (wie die sachlich begründete Ablehnung eines Förderantrags) nicht erschüttert werden kann. Demgegenüber ist die Beziehung der Präsidentin zu B durch wiederholt als

ungerecht erlebte Rivalitäten geprägt.

Frustriert durch bestimmte Erlebnisse der Vergangenheit, argumentiert B mit der rechtlich grundsätzlich möglichen Ermessensentscheidung der Präsidentin, die er für sich einklagen will. Weil es sich beim Fristablauf um eine interne Richtlinie handele, könne die Präsidentin davon „im Interesse der Gerechtigkeit“ im Einzelfall auch abweichen. Das Verwaltungsgericht solle doch infolge „offenkundiger Ungleichbehandlung“ abweichend entscheiden (soweit ein Auszug aus Fall 1, die detaillierte juristische Begründung sei dem Leser erspart).

Mehrstufiges Managementproblem

Nach dem hier vertretenen beziehungsorientierten Managementansatz kann man sich das Beziehungsgeflecht einer Führungskraft – hier der Präsidentin – am ehesten auf Basis eines schematischen Organigramms vorstellen:

Das schematische Schaubild verdeutlicht die verschiedenen Führungsebenen der Beispieluniversität:

Ausgehend von der Ebene L (Land) über die Ebene 1 des Präsidiums, die Ebene 2 der Fakultätsleitung, die Ebene 3 Area (hier: Betriebswirtschaftslehre [BWL]) bis zur Ebene 4 des exemplarischen Lehrstuhlinhabers (Universitätsprofessor), der – neben den Lehr- und Forschungsaufgaben – auch umfangreiche Führungsaufgaben an seinem Lehrstuhl (vor allem im Verhältnis zu seinen Assistenten und dem Sekretariat) besitzt.

Mittlerweile haben Müller/Scherm/de Schrevel/Zilles von der FernUniversität Hagen im Rahmen des BMBF-Projekts StratUM eine Vollerhebung deutscher Rektoratsmitglieder durchgeführt (unabhängig vom PwC-Projekt) und berichten in verschiedenen Veröffentlichungen hierüber. Hieraus werden noch einige interessante Ergebnisse zitiert, die die PwC-Ergebnisse komplementär ergänzen:

Was an dieser Stelle betont werden soll, ist der damit verbundene relativ hohe Anspruch an die Universitäten – wie er vor der entsprechenden Veröffentlichung des Wissenschaftsrats im Juli 2013 zumindest nicht so deutlich formuliert wurde.

Die von uns interviewten Mitglieder von Universitätsleitungen zeigten hierzu bereits ein hohes Problembewusstsein, dass die Qualität der universitären Lehre stärker in den Mittelpunkt gerückt werden sollte (vgl.Marettek 2016, a.a.O..S 31 und Abschnitt F 2).

Ergebnisse der Interviewreihen in den Präsidien/Rektoraten (Ebene 1)

Die in den nächsten Abschnitten wiedergegebenen Ergebnisse der PwC-Interviewreihen (vgl. Marettek 2016, a.a.O.) bestätigen einen zentralen Kern der älteren empirischen Managementforschung, wie sie insbesondere durch den kanadischen Wissenschaftler Henry Mintzberg geprägt wurde: dass es vor allem bei Expertenorganisationen grundsätzlich auf die Qualität der Überzeugungsarbeit ankommt;

Universitäten sind Expertenorganisationen,

-

die auf das Fachwissen und die Motivation aller Wissenschaftler angewiesen sind (um die Leistungsfähigkeit der wissenschaftlichen Gemeinschaft insgesamt zu sichern bzw. zu stärken) und

-

in denen daher nach Möglichkeit jeder einzelne Wissenschaftler „mitgenommen“ werden sollte.

Hintergrund: Innovationsstärke und Kreativität der Wissenschaftler sind hauptsächlich von der intrinsischen Motivation abhängig, die unter anderem durch die gewährten Freiräume erfahrungsgemäß besonders gefördert werden können (vgl. z. B. die übereinstimmende Leitbildsetzung der „Kultur der Ermöglichung“ bzw. „Kultur des Ermöglichens“ bei so unterschiedlichen Hochschulen wie der Humboldt-Universität zu Berlin und der Hochschule Osnabrück. Ein dialogischer (partizipativer), vertrauensorientierter Managementansatz ist daher in öffentlichen Hochschulen unseres Erachtens alternativlos. Wie der Verfasser an anderer Stelle ausführlich dargelegt hat, handelt es sich bei dem angesprochenen Vertrauen weder um etwas Unrealistisches, Idealisiertes noch um etwas Einseitiges.

Vielmehr handelt es sich um so etwas wie ein geschäftsmäßiges, gegenseitiges Grundvertrauen, dass das Gegenüber im wohlverstandenen Eigeninteresse grundsätzlich kooperieren (und meine Eigeninteressen daher berücksichtigen) wird. Es handelt sich um eine grundsätzlich auf Gegenseitigkeit basierende Einstellung, die die menschliche Beziehung zwischen dem Geführten und dem Führenden prägt und die natürlich trotzdem durch entsprechende Positiv- bzw. Negativerfahrungen kontinuierlich graduell verändert wird. In jedem Fall ist die deutsche Universitätsleitung außerordentlich weit davon entfernt, „durchregieren“ zu können, wie es auch in anderen aktuellen Studien bestätigt wurde.

Psychologischer Kern Erfolg versprechender Führungsarbeit (vgl. Marettek 2016, a.a.O. S. 38ff.)

Interessanterweise entspricht der Begriff „Kultur des Ermöglichens“, der unter anderem im Zukunftskonzept der HU Berlin als Ziel formuliert wird, dem Managementkonzept des „Empowerments“. Empowerment bedeutet, dass die Führungskraft alles daransetzen sollte, die Stärken (der Wissenschaftler) möglichst umfassend zu nutzen und freizusetzen.

Die Idee des Empowerments (Mitarbeiter freizusetzen und zu befähigen) stammt aus der US-amerikanischen Bewegung der Serving Leaders bzw. des Servant Leadership (Hauptvertreter sind Robert Greenleaf und Ken Blanchard). Hintergrund ist dabei die Hypothese, dass ein Leiter dann am wirksamsten sei, wenn er alle Kompetenzen und Möglichkeiten, die er selbst zur Verfügung hat, ohne Rücksicht auf Verluste in „seine Leute“ investiere (und damit die Mitarbeiter freisetzen und befähigen sollte). Der Gedanke des Empowerments wird im Jahr 2006 von den St. Gallener Wissenschaftlern Thomas Maak und Nicola M. Pless als das zweiteinflussreichste Führungskonzept überhaupt (neben dem des Change Agent) bezeichnet. Maak und Pless stellen in ihrem Fazit heraus, dass verantwortungsbewusste Führungsarbeit ohne intensive Beziehungsarbeit nicht denkbar ist. Ihr Fazit lautet: „Responsible leadership is about building and sustaining trustful relationships to all relevant stakeholders by being servant, steward, architect, change agent, coach and storyteller.“ Dieses Fazit liest sich meines Erachtens fast als Stellenbeschreibung der Beispielpräsidentin.

Die in diesem Zusammenhang wichtige Frage, ob und wie verantwortungsbewusste Führungsarbeit überhaupt gelernt werden kann, bejahen Maak und Pless unter Rückgriff auf diverse psychologische Studien zu den Lernfähigkeiten des Menschen, die sie folgendermaßen zusammenfassen:50 „The literature on service learning suggests that, through service learning projects, an awareness of social issues and citizenship responsibilities can be developed.“ Dabei gehorcht die Führungsarbeit innerhalb menschlicher Teams in den verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen teilweise ähnlichen Gesetzmäßigkeiten.

Aber zurück zur Strategiebildung in der wissenschaftlichen Gemeinschaft.

Strategiebildung und -umsetzung (vgl. Marettek 2016, a.a.O. S. 39)

Wenn es um Strategien innerhalb der Wissenschaft geht, wird jede Bildung/ Umsetzung von Strategien zwangsläufig die Berufung passender Wissenschaftler berühren (im Sinne der wissenschaftlichen Profilbildung). Dies bedeutet, dass die Umsetzung von universitären Strategien zu einem großen Teil durch ein adäquates Berufungsmanagement geprägt wird. Seitdem die Universitätsleitungen weitgehend für das Berufungsmanagement zuständig sind (wesentliche Veränderung im Wege der Hochschulautonomie), sind diese geradezu zwangsläufig die zentralen, Strategien bildenden Koordinations- und Kommunikationsinstanzen.

Ohne Differenzierung der verschiedenen landes- und universitätsspezifischen Regelungen kann die Managementsituation der Präsidentin einer der 40 größten (öffentlichen) Universitäten folgendermaßen plausibilisiert werden – jetzt bezogen auf den Beispielfall 3 Exzellenzcluster.

Fall 3: Einrichtung eines Exzellenzclusters für Elektromobilität

Das Präsidium der Beispieluniversität plant, die beiden bereits bestehenden Forschungsschwerpunkte der Ingenieur- und Naturwissenschaften (= anerkannte Stärken der Beispieluniversität)

durch eine Reihe von Maßnahmen so zu fördern, dass die Genehmigung eines Exzellenzclusters (angenommen wird hier „Elektromobilität“), einer Graduiertenschule und eines dazu passenden Zukunftskonzepts – und damit ein Erfolg in allen drei Förderlinien der Exzellenzinitiative – als wahrscheinlich angesehen werden kann.

Hierfür sind aber auch umfangreiche Neustrukturierungen in der bisherigen (eher kleinteiligen) Fakultätsstruktur – verbunden mit teilweise schmerzhaften Umverteilungen im vom Land finanzierten Stellenplan – erforderlich. Außerdem werden im Rahmen des Zukunftskonzepts neue Organisationseinheiten geschaffen, die vor allem eine verbesserte Zusammenarbeit mit zwei benachbarten Max- Planck- bzw. Fraunhofer-Instituten unterstützen sollen. Vor dem Hintergrund, dass durchaus die Interessen zahlreicher Wissenschaftler nicht nur positiv berührt werden, ist zu Projektbeginn eine universitätsweite Einigung auf das skizzierte Exzellenzkonzept keinesfalls sichergestellt. Bei den mitentscheidenden Gremien handelt es sich im Falle der Beispieluniversität vor allem um den akademischen Senat, das erweiterte Präsidium (inklusive Dekane) und die jeweils zuständigen

Fakultätsräte, die ihrerseits von überdurchschnittlich überzeugenden Schlüsselwissenschaftlern in den Fakultäten überzeugt werden müssen.

Was bedeutet die im Fall 3 skizzierte Führungssituation für die Präsidentin der Beispieluniversität?

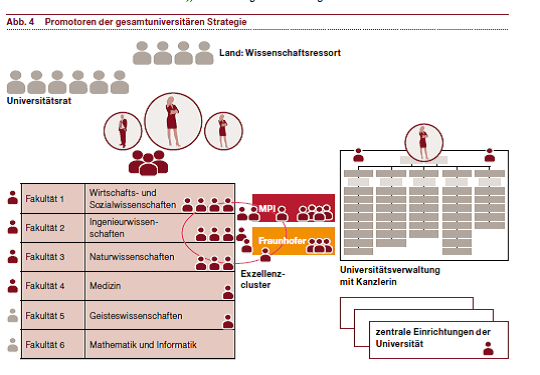

In dieser Situation wird die Präsidentin der Beispieluniversität vor allem versuchen müssen, durch ganz viele Hintergrundgespräche hinreichend viele Promotoren zu überzeugen (= für die universitäre Meinungsbildung wichtige Wissenschaftler, rot unterlegte Personen im Schaubild). Parallel hierzu muss anspruchsvolle Anbahnungs-, Verhandlungs- und Repräsentationstätigkeit geleistet werden, um zum Beispiel eine Integration der vorhandenen Max-Planck- und Fraunhofer- Institute in eine gemeinsame Strategie zum Aufbau des Exzellenzclusters und der Graduiertenschule zu erreichen.

Bis ein so hochkomplexes Ziel – wie ein Erfolg in allen drei Förderlinien der Exzellenzinitiative – als wahrscheinlich gelten kann, sind natürlich auch unglaublich viele administrative Fragen zu klären. Dies bedeutet in der Praxis, dass in dieser Phase die Beispielpräsidentin bzw. ihr Stab sich kontinuierlich mit komplexen Verwaltungsfragen beschäftigen müssen – zumindest im Sinne einer Gesamtüberwachung, dass alle Fragen auch hochschulrechtlicher Art (z. B. bei Einrichtung neuer Gremien im Zukunftskonzept) zeitnah geklärt werden bzw. die wichtigsten Verträge mit den Wissenschaftlern geschlossen worden sind.

Wie auch die vielen Zitate der universitären Gesprächspartner bestätigen, ist vor allem über den gesamten Zeitraum eine als glaubwürdig erlebte Überzeugungs- und Kommunikationsarbeit von Bedeutung – das heißt, die betroffenen Wissenschaftler müssen der Beispielpräsidentin vertrauen, dass sie nur das Beste für die Universität als Ganzes will.

Erst anschließend – wenn die Zustimmung der (bislang existierenden) Gremien der Beispieluniversität als wahrscheinlich gelten kann – sollte das skizzierte wissenschaftsstrategische Gesamtkonzept in den universitären Gremien zur Abstimmung gestellt werden.

In all den hochkomplexen Strategiediskussionen geht es im Kern darum, stabile, vertrauensorientierte Beziehungen zu den Wissenschaftlern zu pflegen und die persönliche Glaubwürdigkeit als Sachwalter der Interessen des Ganzen zu erhalten.

Bezogen auf eine konkrete Strategie (im Beispiel die Einführung eines Exzellenzclusters) sind naturgemäß nicht alle Wissenschaftler gleich stark involviert: Jede Strategie, die im Zusammenhang mit gesamtuniversitären Zielen wichtig ist, besitzt bestimmte Promotoren der gesamtuniversitären Strategie (=rot unterlegte Personen), wie es die folgende Abbildung verdeutlicht:

Es handelt sich zwangsläufig um besonders anspruchsvolle, hochkomplexe Kommunikations- und Führungsaufgaben.